会员风采

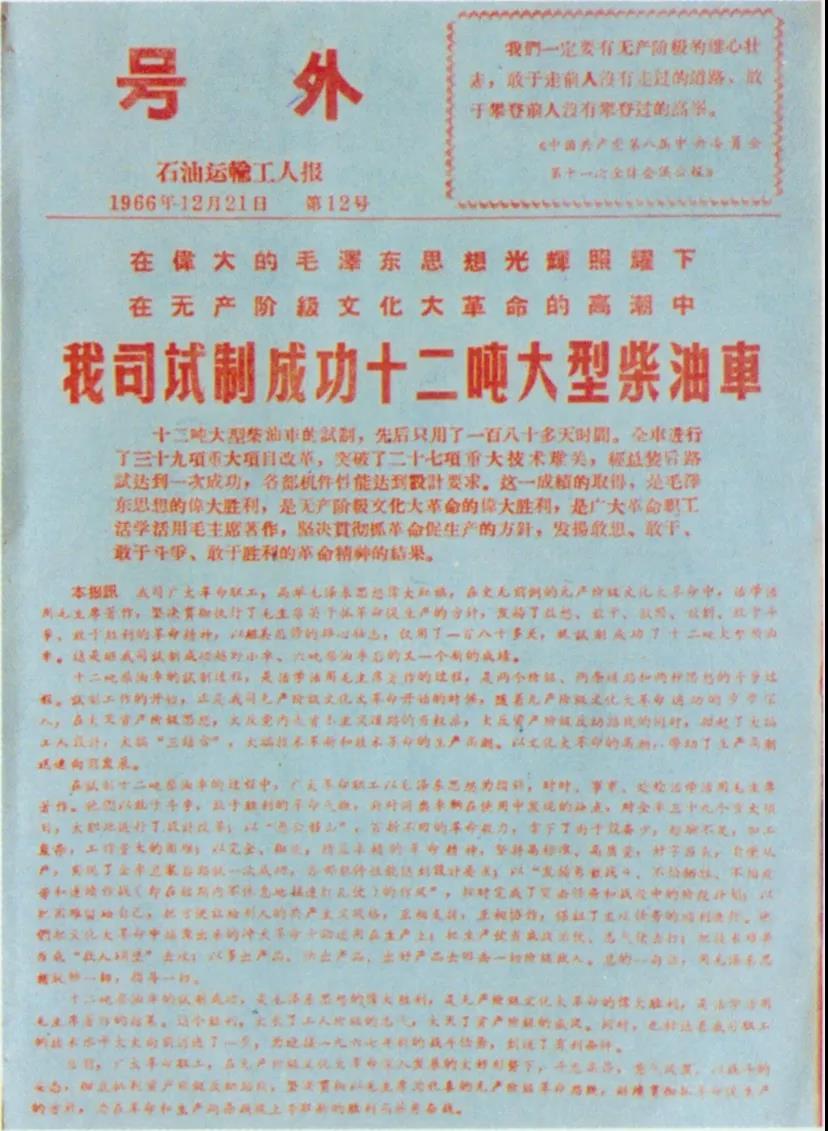

四机公司丨续八秩荣光,拓未来无疆

来源: 发布时间:2021-12-02

四机公司自成立以来

已走过八十载

初建厂不足百人

经历一次次蜕变

一代代四机人的努力

铸就了四机公司

不断向前跨越的

不竭动力和磅礴力量

建厂伊始

80 anniversary

1938年6月12日,国民政府资源委员会在汉口设立甘肃油矿筹备处,统领玉门油矿的开发和建设。

当时资源委员会没有钻探设备,一面通过公文同第十八集团军驻汉口办事处联系,一面向中共代表周恩来商请将延长油矿的两部钻机运往玉门。

△1938年6月20日,第十八集团军驻汉口办事处给资源委员会的复函

1939年3月,玉门油矿从延长调来两部德国和美国制造的木制钻机,钻井井深可达200米。

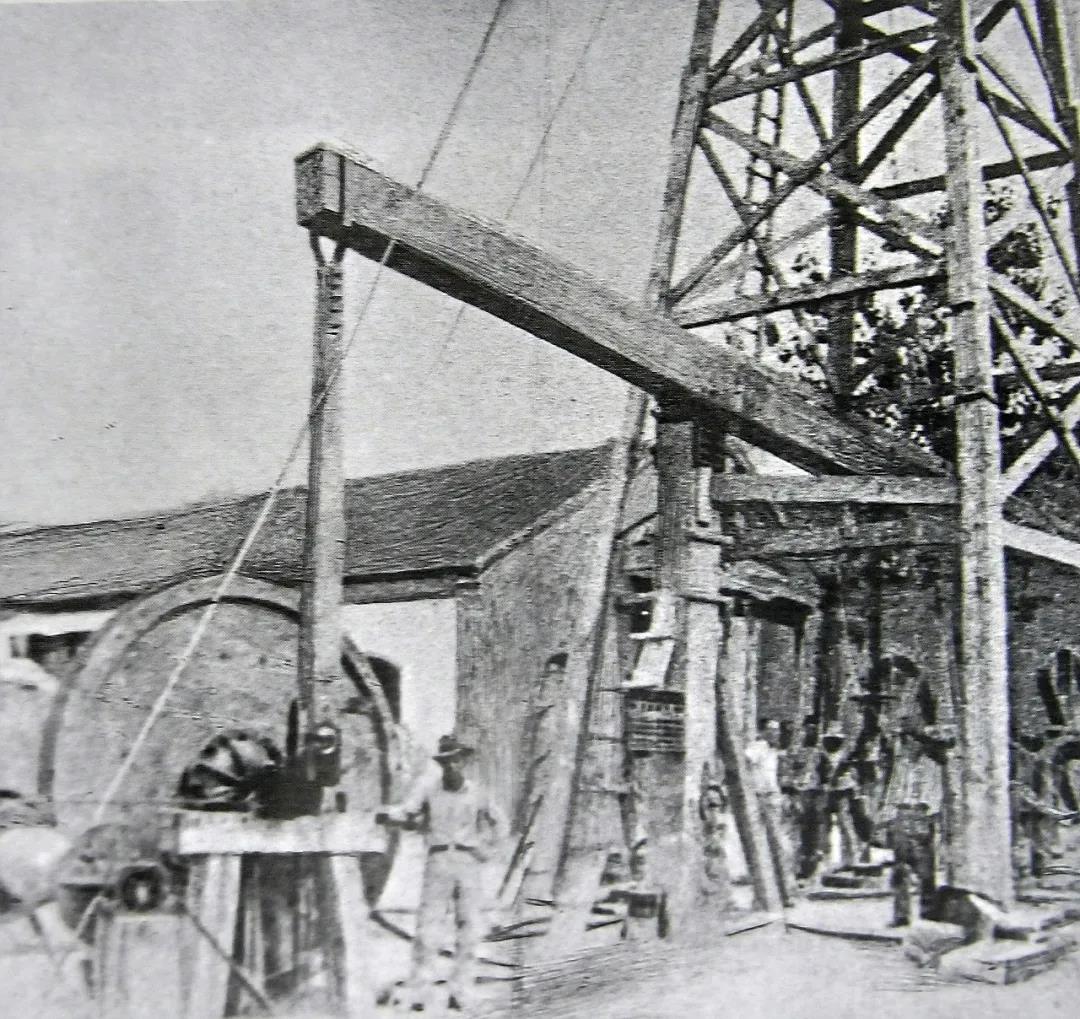

△玉门油田第一代钻机

△玉门油田老一井

1939年3月27日,玉门老君庙第一口油井试钻成功。中国石油工业的摇篮——玉门油田诞生。

△玉门石油河

1941年3月16日,国民政府资源委员会在重庆成立甘肃油矿局,下设运输处。正值抗日战争时期,沿海港口沦陷,玉门油矿开发所需进口石油器材,只能从缅甸、印度转运到昆明,再送往玉门。

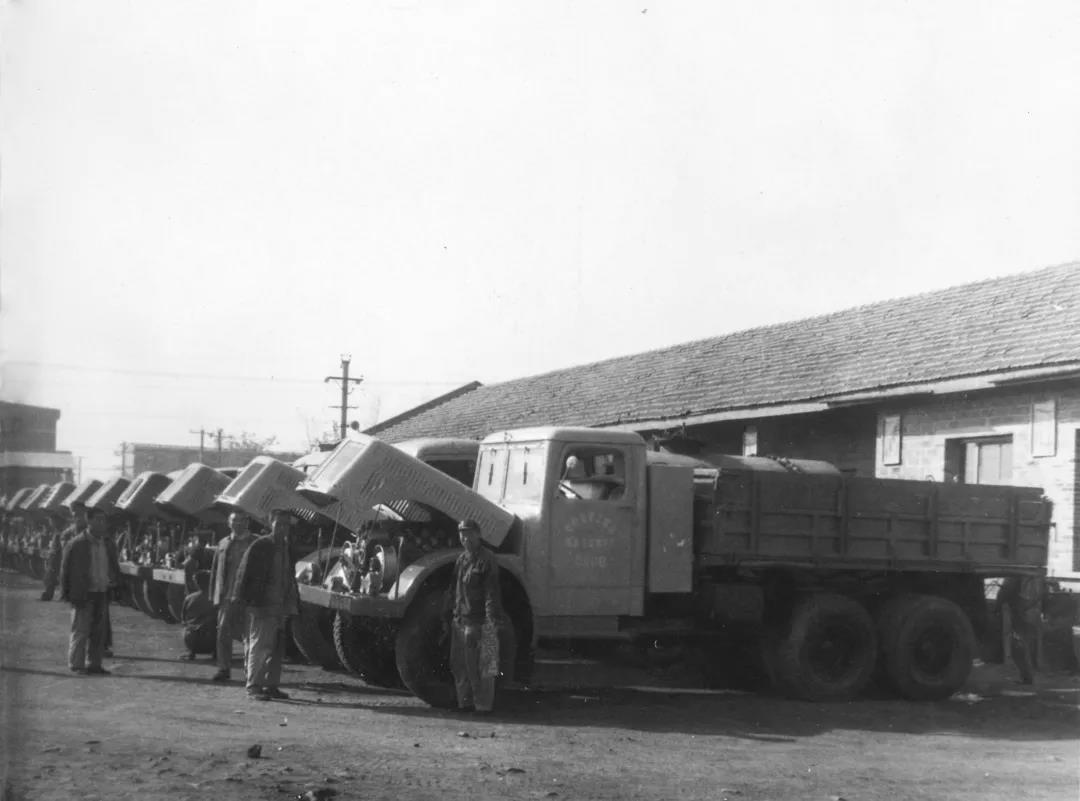

△甘肃油矿筹备处购得3.5吨卡车50辆,组建运输队

运输处营运路线南起云南昆明,北达新疆乌苏,全长5000多公里,在重庆、广元、兰州、老君庙等4地分设汽车修理所。

兰州汽车修理所主要承担兰肃段和广兰段近200辆汽车修理任务,拥有员工80人。

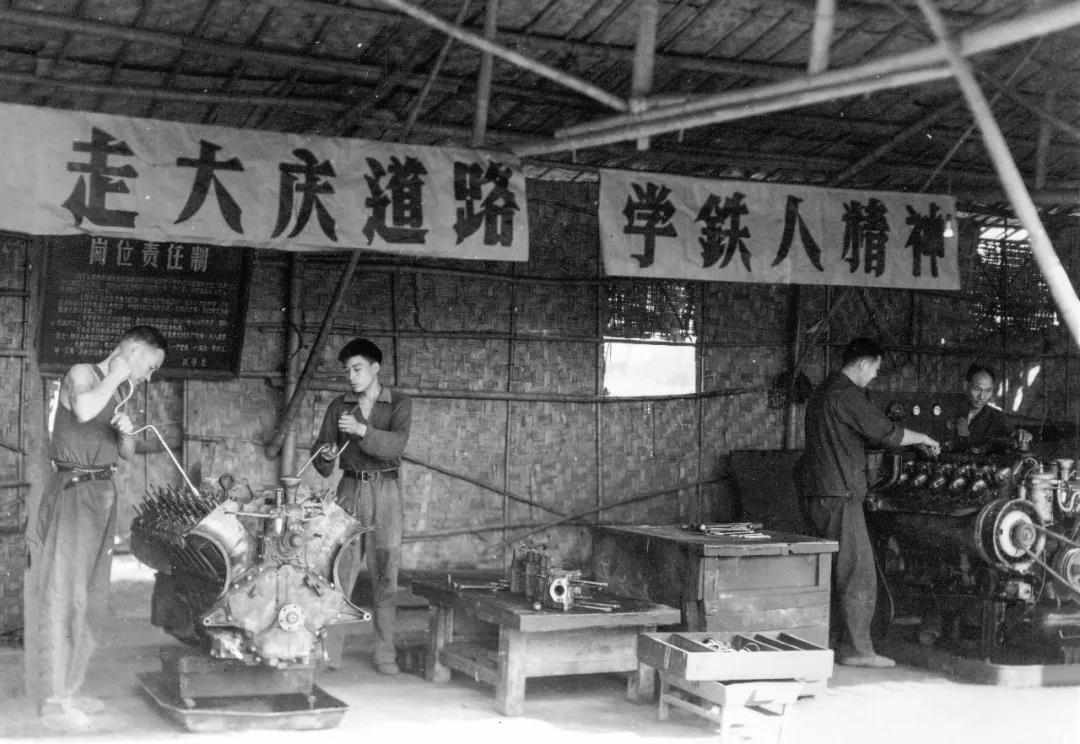

△四机公司的前身甘肃油矿局运输处兰州汽车修理所成立

△汽车修理所一角

1946年6月8日,甘肃油矿局改组,在上海成立中国石油有限公司。汽车修理所更名为中国石油有限公司兰州营业所汽车修造厂。

1949年2月,兰州营业所划归中国石油有限公司甘青分公司。

△1945年,汽车修理所工人整修汽车

1949年8月26日,兰州解放。同年10月,员工回厂加紧生产,支援中国人民解放军解放玉门,进军新疆。

1949年9月25日,人民解放军装甲部队开进玉门油矿。

玉门油矿职工隆重集会,庆祝解放。

上世纪五十年代

有一只特殊的部队

创造新中国石油工业

无数个“第一”

用生命和血汗

铸就一座座丰碑

作为中国石油工业的

奠基者、开拓者

他们有一个响当当的名字

“中国石油师”

石油雄师

80 anniversary

新中国成立之初,我国石油工业的基础十分薄弱,仅有甘肃玉门老君庙、新疆独山子、陕西延长等几个小规模油田,年产石油不足12万吨,国内消费依靠进口。

△背着煤气包行驶的公共汽车

1950年4月13日至24日,燃料工业部在北京召开第一次全国石油工业会议。决定成立石油管理总局,下设西北石油管理局;建议教育部在高等院校设立石油科系。

1950年9月30日,西北石油管理局运销公司成立。汽车修造厂更名为西北石油管理局运销公司汽车修理厂。

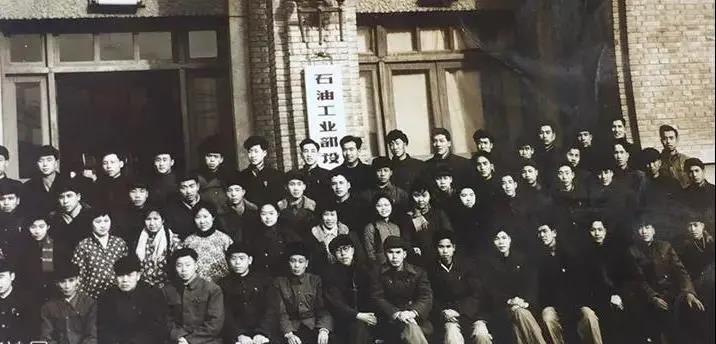

△西北石油局运销公司兰州总站运输大队张掖站全体职工庆祝八一建军节合影纪念

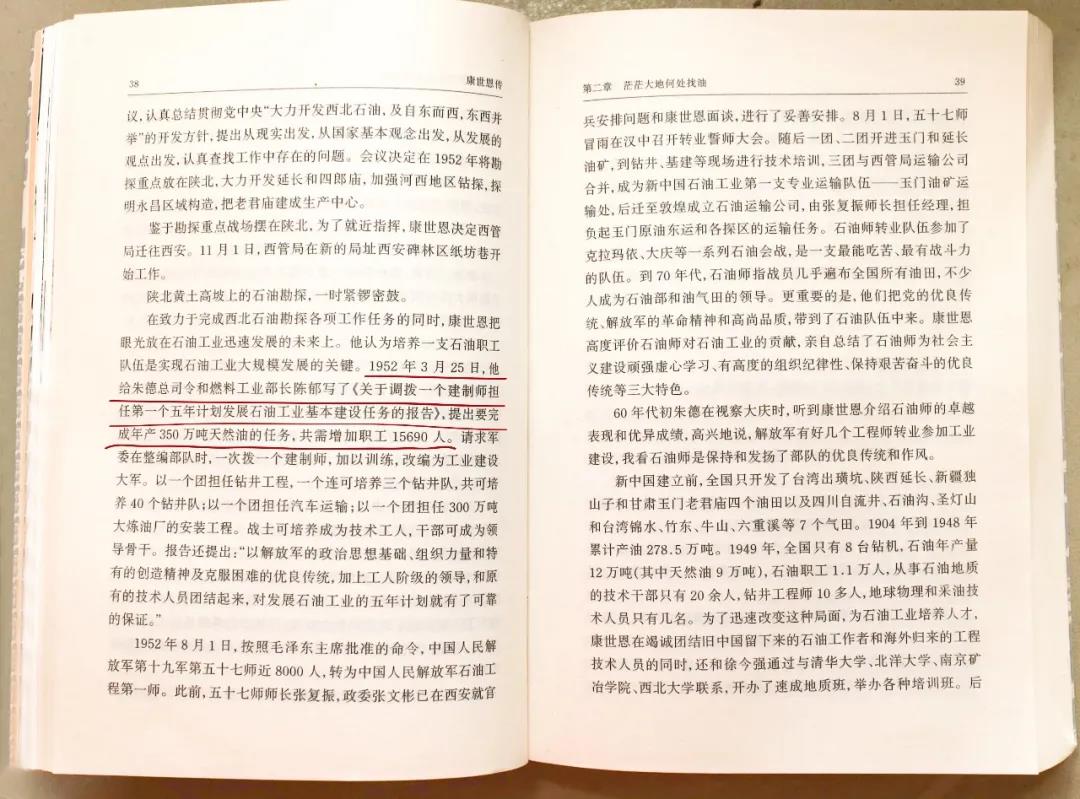

1952年3月25日,时任西北石油管理局局长康世恩起草《关于调拨一个建制师担任第一个五年计划中发展石油工业基本建设任务的报告》,并报时任燃料工业部部长陈郁转呈朱德总司令。

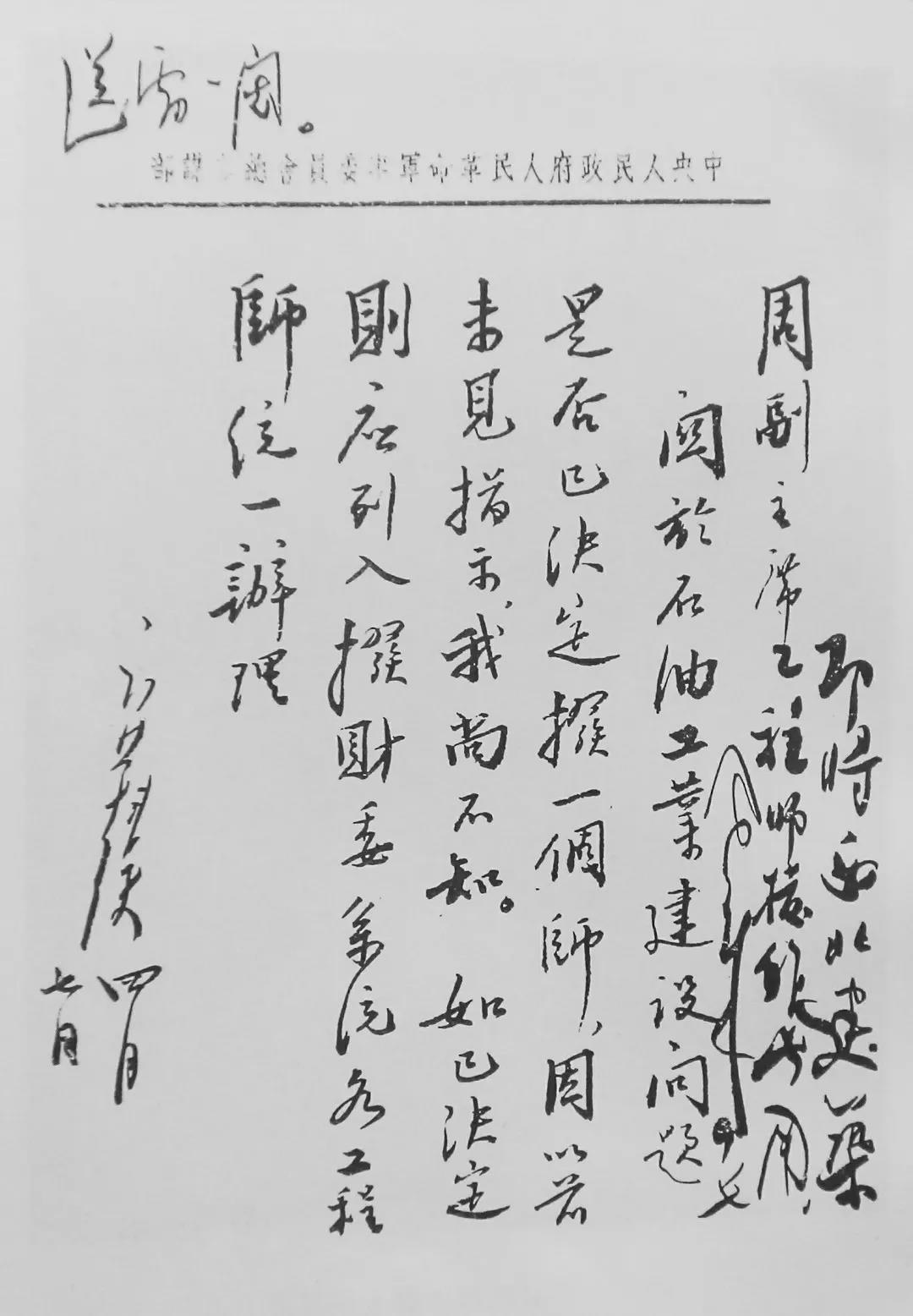

△康世恩起草关于调拨一个建制师发展石油工业的报告

△周恩来副主席签发文件

1952年4月7日,按照中央指示,石油工程部队锁定第十九军第五十七师。

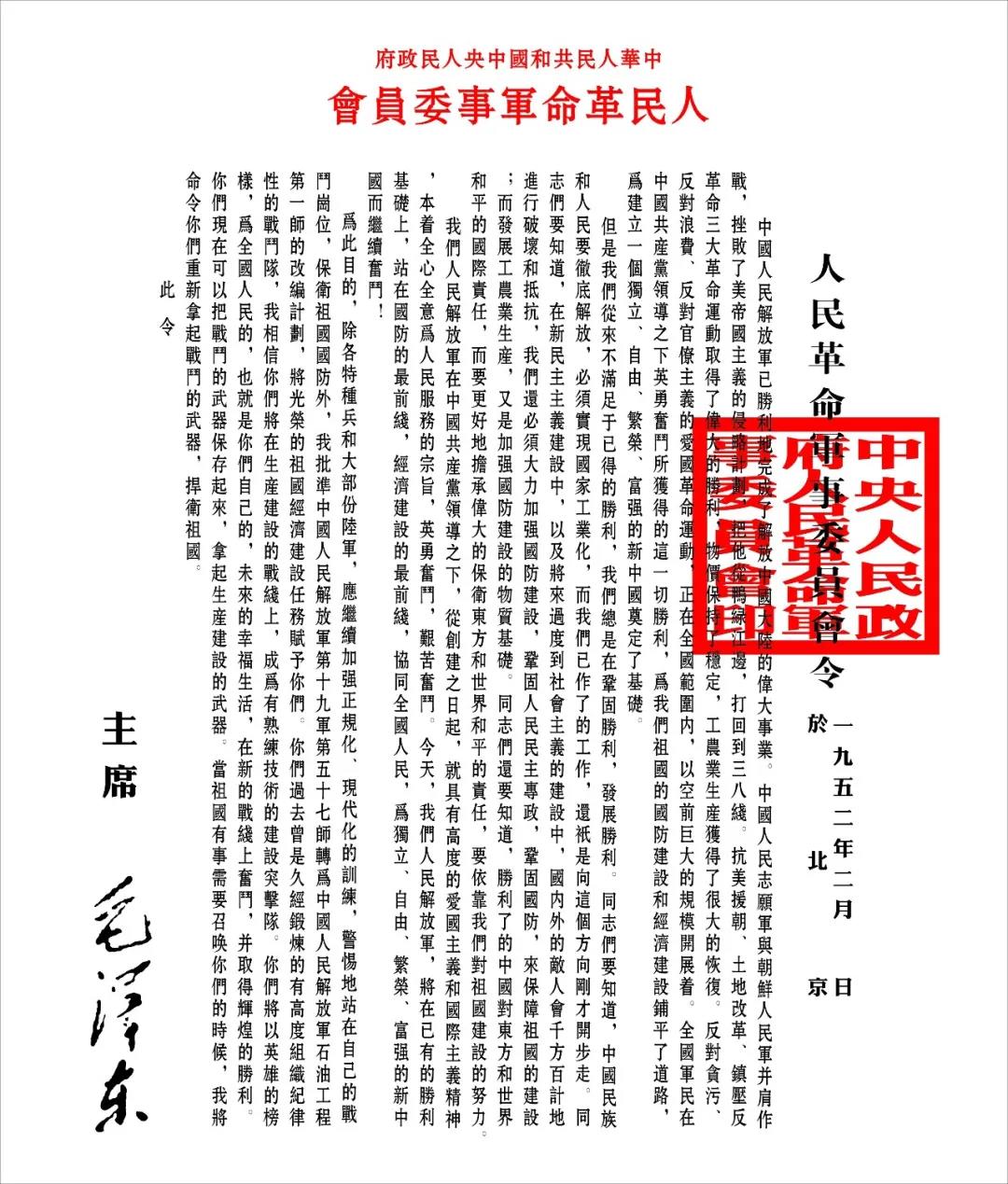

中央军事委员会主席毛泽东签发对“中国人民解放军石油工程第一师”的改编命令。

△“中国人民解放军石油工程第一师”改编命令

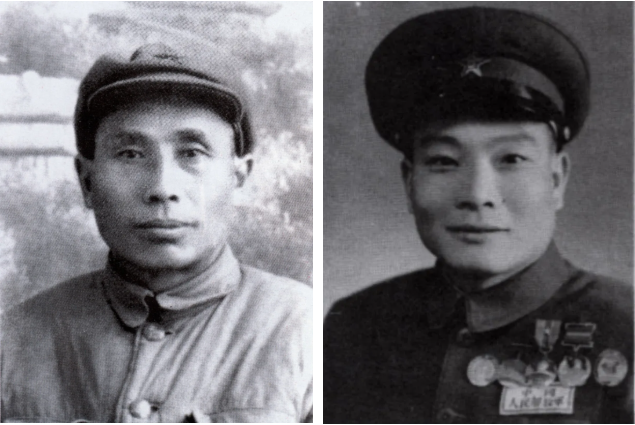

张复振任中国人民解放军石油工程第一师师长,张文彬任中国人民解放军石油工程第一师政治委员。

△左为师长张复振,右为政委张文彬

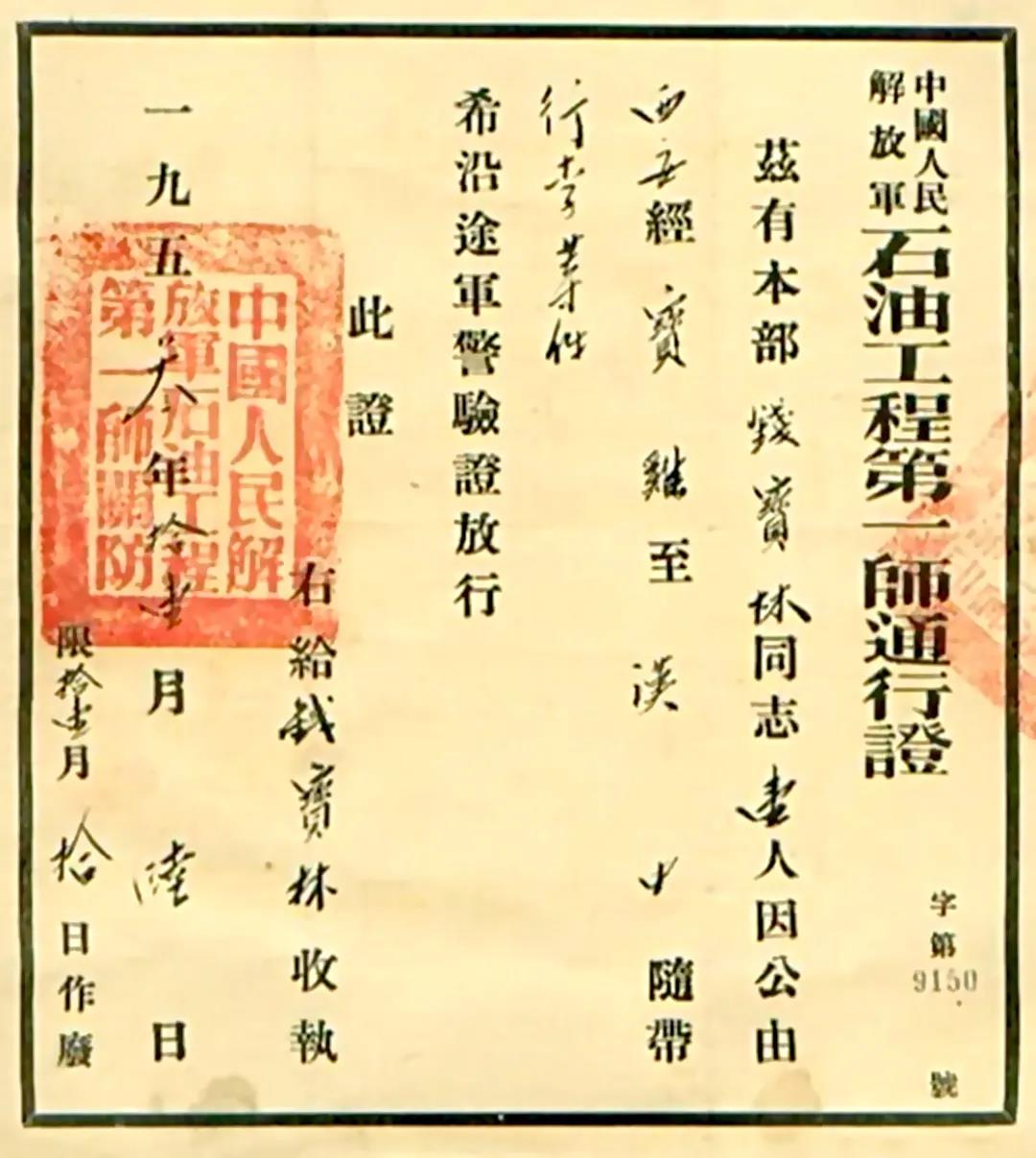

△中国人民解放军石油工程第一师通行证

1952年8月1日,在陕西汉中市北校场举行“石油工程第一师”命名典礼和誓师大会。师长张复振、政委张文彬、陕西省军区政治部主任牛书申检阅部队。

△“石油工程第一师”命名典礼和誓师大会

近8000名指战员集体转业到石油战线。

誓师大会后,石油师整编为三个团,一团去延安枣园学习钻井技术,二团去玉门学习基建工程,三团留在汉中学习汽车驾驶技术。

“一团钻,二团建,三团开着汽车转”的说法就这样流传开来。

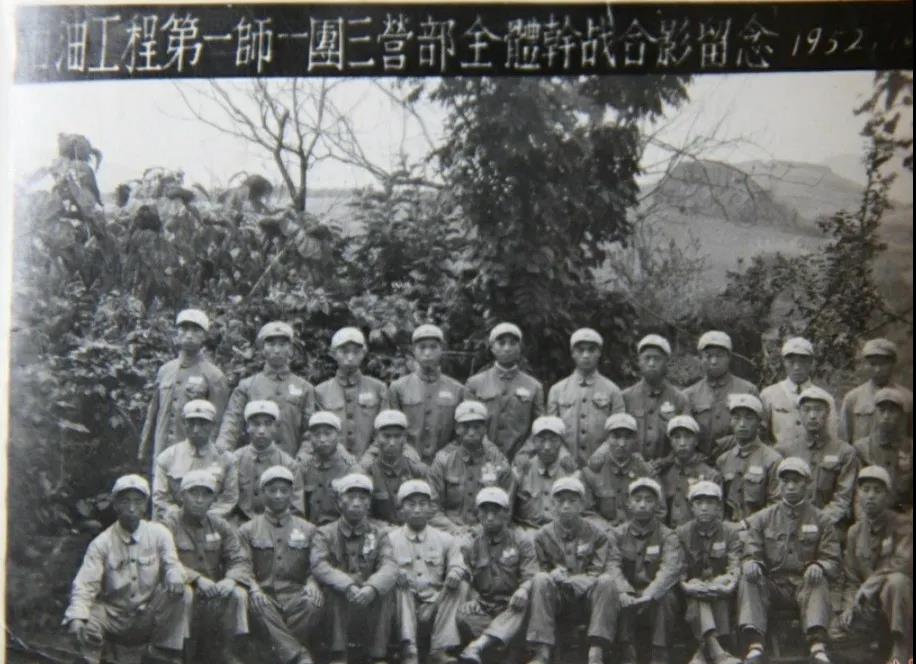

△石油工程第一师一团三营干部战士合影

△石油工程第一师二团官兵合影

△石油工程第一师三团营以上干部合影

石油雄师为新中国的石油工业培养和造就了一大批优秀的石油工人。

这些优秀的钻井工、优秀的炼油工、优秀的汽车驾驶员,在祖国石油会战的战场上屡次转战,立下赫赫战功,是中国石油的开路先锋、祖国石油工业的奠基者、共和国的脊梁。

点击可查看大图

石油大会战誓师大会

参加油田开发会战

支援川中会战

支援柴达木石油会战

支援长庆油田会战

在石油师人参加石油工业建设之初,石油师三团1700多名指战员,在石油师师长张复振及石油师三团团长王有常、代政治委员宋振明同志的带领下,投入石油运输战线,以其为骨干并以原西北石油管理局运销公司兰州总站和修理厂为基础组建了玉门矿务局运输处。

△玉门矿务局运输处执行运输任务

△玉门矿务局运输处汽车修理厂(四机公司)旧址

△1989年10月,中国人民解放军石油工程第一师部分战友相聚四机公司

目前部分退休的石油师老兵仍住在四机社区,虽然褪去了军装,脱下了工装,但他们时刻不忘自己是一名军人,是一名石油人。

△石油师老兵看望张复振夫人田淑真时合影

这些石油“老将”们不仅成就了祖国石油工业的发展,还铸就了四机人一代又一代传承的根与魂。

在中国石油工业史上

一段用汽车拉着油跑的历史

被一代代石油人

所铭记、所称道

一个人、一辆车、一罐油

翻山越岭,饱经风霜

滚滚铁流,浩浩荡荡

开启戈壁滩涂运油史

揭开石油汽运新篇章

原油东运

80 anniversary

随着玉门油矿原油产量不断提高。受当时加工能力限制,原油除一部分在当地炼制外,大部分需运到内地炼油厂加工。

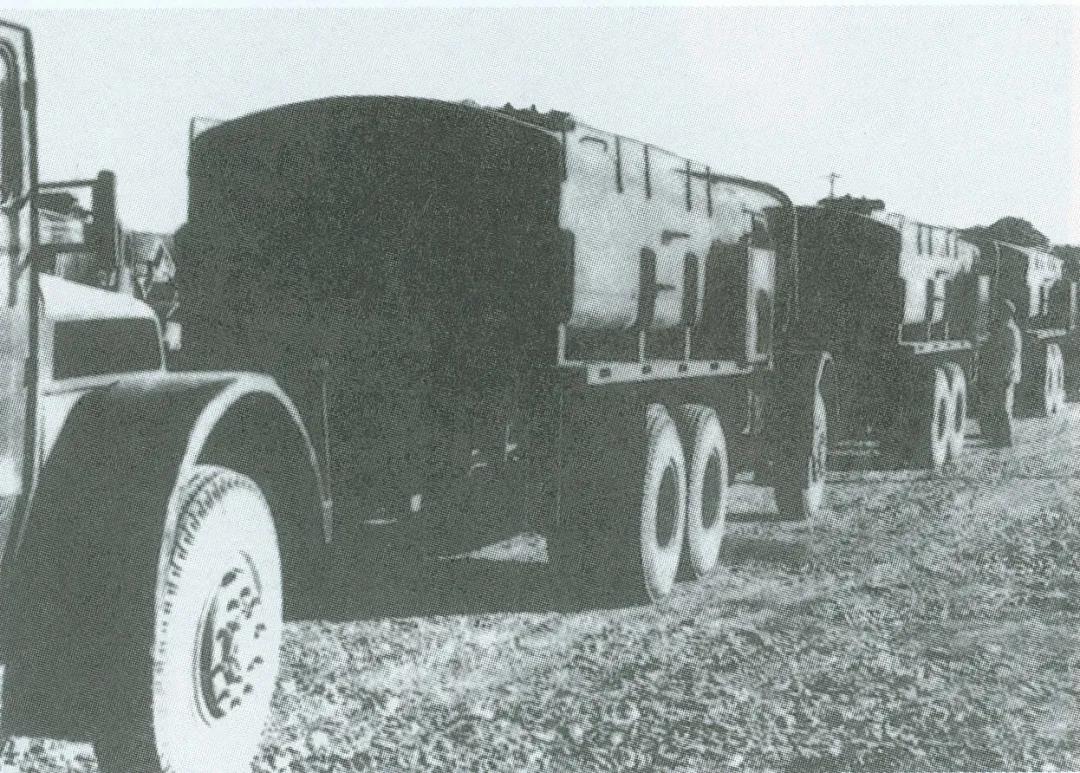

上世纪五十年代初,兰(州)新(疆)铁路才修到兰州以西的打柴沟,距离玉门油矿还有660多公里,玉门原油必须通过汽车先运到打柴沟,才能上火车转运出去。

1953年10月1日,西北石油管理局运销公司改组,运输部分与石油工程第一师三团合并,组建玉门矿务局运输处,设酒泉。汽车修理厂划归运输处,整建制西迁酒泉。

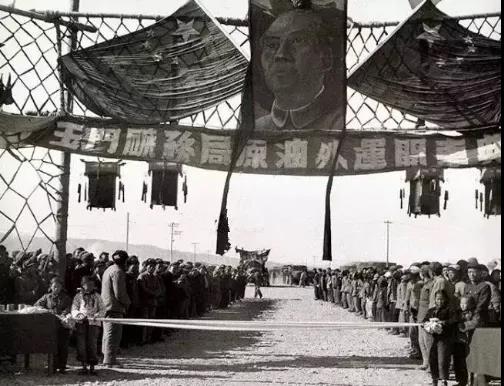

1953年11月1日,玉门矿务局运输处根据国家“一五”计划需要,奉命开始玉门原油东运。试运典礼在玉门油矿举行。

时任玉门矿务局第一副局长兼运输处处长张复振在典礼上作动员讲话。西北石油管理局局长康世恩和苏联专家莫谢耶夫出席剪彩仪式。

△玉门矿务局原油外运开车典礼

△张复振发表讲话

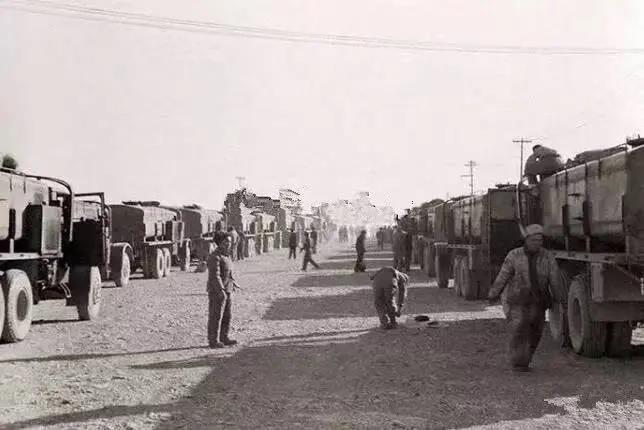

一眼望过长龙一样的车队,莫谢耶夫首先竖起了大拇指。康世恩也满心赞许:“还是军队过得硬!石油师就是石油师!”12日,“原油东运”正式开始。

△原油东运车队

张复振(1907-1968)

山东省萃县古云

中心镇阎庄村人

1924年,从军于冯玉祥、杨虎城的部队,后升任团长。

1936年率部参加“西安事变”。

1938年3月任国民革命军第九十七团团长,同年秘密加入中国共产党。

1945年7月在河南率部起义,被任命为西北民主联军第十七师师长。

抗日战争结束后,任中国人民解放军第十九军第五十七师师长兼汉中军分区司令员。

1992年11月

原石油工业部副部长张文彬到四机厂指导工作,看望慰问张复振家人。

新华社到四机厂拍摄纪录片《中国石油师》。

2003年

2007年7月29日

四机厂党委召开纪念张复振同志诞辰100周年座谈会。

张复振师长骨灰安放仪式在荆州烈士陵园举行。

2010年4月15日

2020年6月12日

张复振夫人田淑真同志追思告别会在四机公司举行。

600多公里运输线环境艰苦,气候恶劣。冬天,风沙弥漫寒气逼人。夏天,河西走廊烈日当头,驾驶室内像蒸笼一样。

行车途中的食宿也是困难重重,运输队员风餐露宿,十几个人挤在一间帐篷里,睡在铁板上。早上起来,铁板上还结着一层薄冰。原油运输初期,大家还吃过没有油盐的饭菜。

刚开始运油,运输队员对柴油车性能不熟悉。由于路况艰险、驾驶技术不过硬,运输队员饱尝艰辛,有的队员甚至付出了生命的代价。

1954年12月17日,《人民日报》发表张复振署名文章——《艰巨的原油东运工作》,在全国石油战线引起强烈反响。

△人民日报发表《艰巨的原油东运工作》

1953年11月1日至1956年6月30日,玉门矿务局运输处历时两年8个月,运送原油22万吨,胜利完成玉门原油东运任务。

△1956年7月1日,兰新铁路玉门段火车开通,结束了原油靠汽车东运的历史。

冷湖油田出油了!喜讯传遍全国。

1957年,张复振率领“野战军”,打响了青海原油东运之仗。其运输路线是从兰新铁路的甘肃柳园火车站经西湖、敦煌、阿克塞、当金山进入青海冷湖油田。全程往返858公里。

△戈壁滩上执行原油运输任务

哪里有石油,就得把汽车开到那里去。

1955年秋季,新疆克拉玛依第一口井出油的消息传出。1957年3月,近200辆汽车开进了新疆准噶尔盆地,拉开了克拉玛依原油东运的序幕。

△三次原油东运线路图

在中国石油工业史上著名的“原油东运”中,石油运输战士们爬冰卧雪,忍饥受寒,克服高原缺氧、山高路险等重重困难,圆满完成原油运输任务。被石油工业部部长余秋里誉为“拖不垮、打不烂的石油运输野战军”。

△石油运输战士风餐露宿、千里跋涉

△石油运输车装油桶回程

1956年,玉门矿务局运输处划归青海石油勘探局。修理厂当年10月搬迁敦煌。

△敦煌莫高窟

在敦煌13年,修理厂承担了青海冷湖、新疆克拉玛依两条运输线上的汽车修理任务。从酒泉迁往敦煌,修车数量从810辆增至1500辆。

△车辆加挂拖罐运输原油

1957年4月,石油工业部鉴于运输公司在青海、新疆两地展开长途运输,为加强管理,便于工作,将原属青海石油勘探局领导的运输公司划归石油工业部直接领导。修理厂也随之更名为石油工业部运输公司修理厂。

△石油工业部运输公司办公大楼(敦煌)

石油运输车开到哪里,修理厂员工就跟到哪里。

在原油东运任务中,修理厂员工和运输司机战斗在一起,全力保障运输车辆的正常运行。

△顶风冒雪修理车辆

1964年7月27日,《甘肃日报》以“路是这样走出来的”为题报道修理厂艰苦奋斗保证原油东运的事迹。

△《甘肃日报》报道修理厂事迹

从修车到配件

从配件到整车

汽车修理厂

闻油而动,锐意进取

修制并举,以制保修

为国而造,志在千里

自制配件

80 anniversary

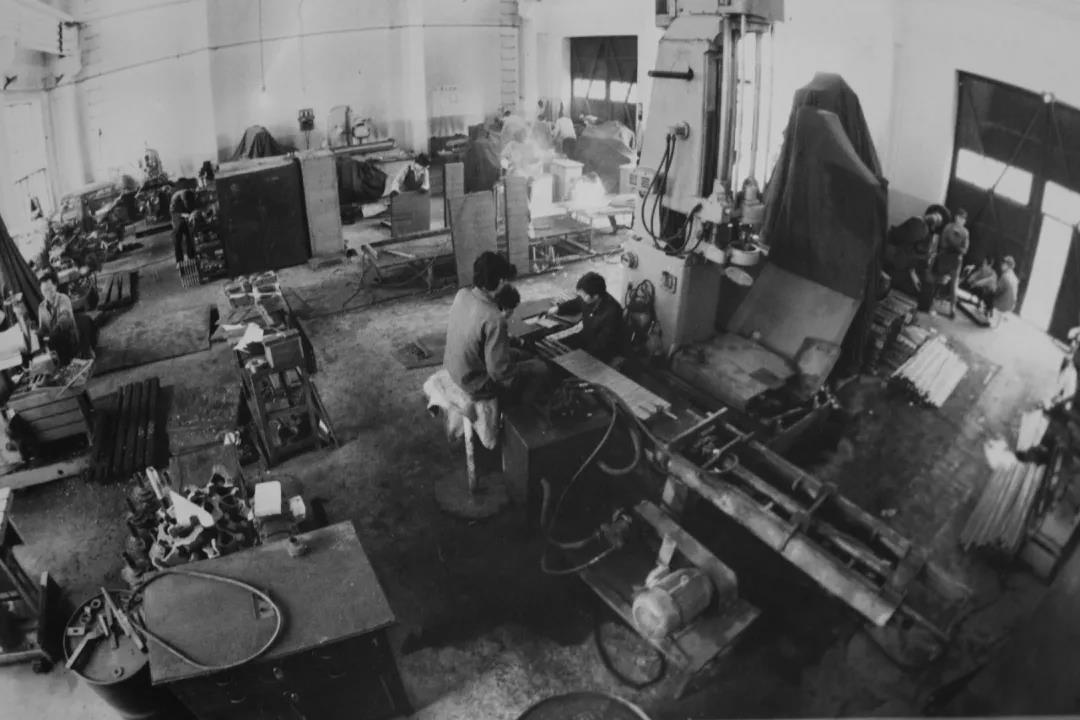

上世纪五十年代,从玉门到冷湖再到克拉玛依,在原油东运任务中,为提高运量,运输车辆加挂5吨和7吨拖罐车,使车辆负荷增加,又因路况不佳,运输车辆大都行驶2万公里以上,车辆停驶损坏严重,利用率不到50%。汽车修保运转成为了原油东运中重要的一环。

△汽车加挂多个罐车运原油

当时运输车辆为进口,配件来源不畅,国内没有能力生产。时任石油工业部副部长孙敬文曾两次到运输公司及修理厂指示。

发动群众,自力更生,

自制配件,开展整车。

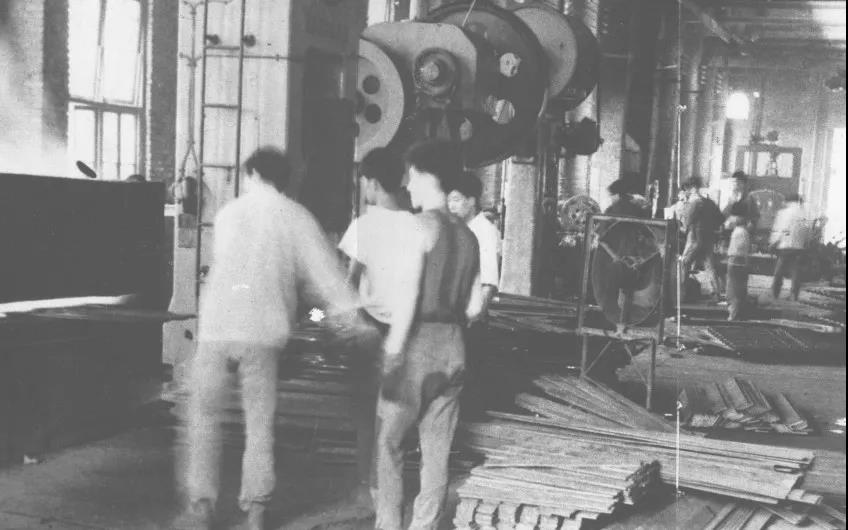

△汽车配件生产

修理厂全体员工把国家需要作为义不容辞的责任和使命。

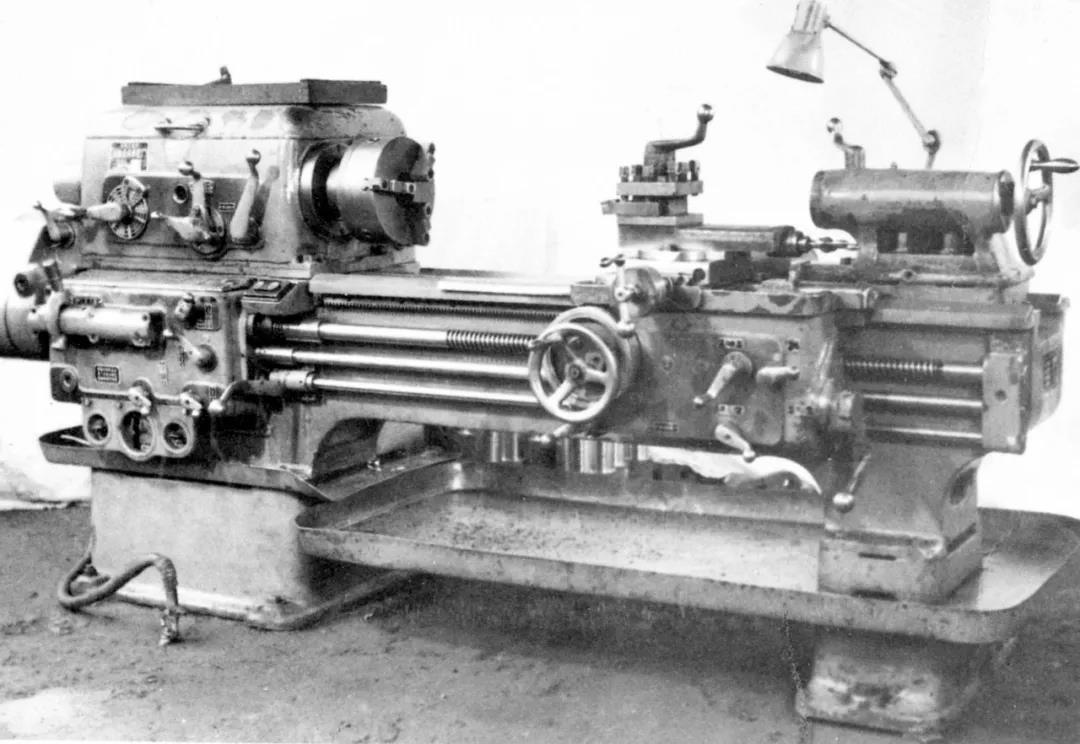

1958年4月,修理厂成功试制进口依法车缸筒、活塞环、斯柯达车缸套等。7月,成功试制6英尺车床等32种机具设备。

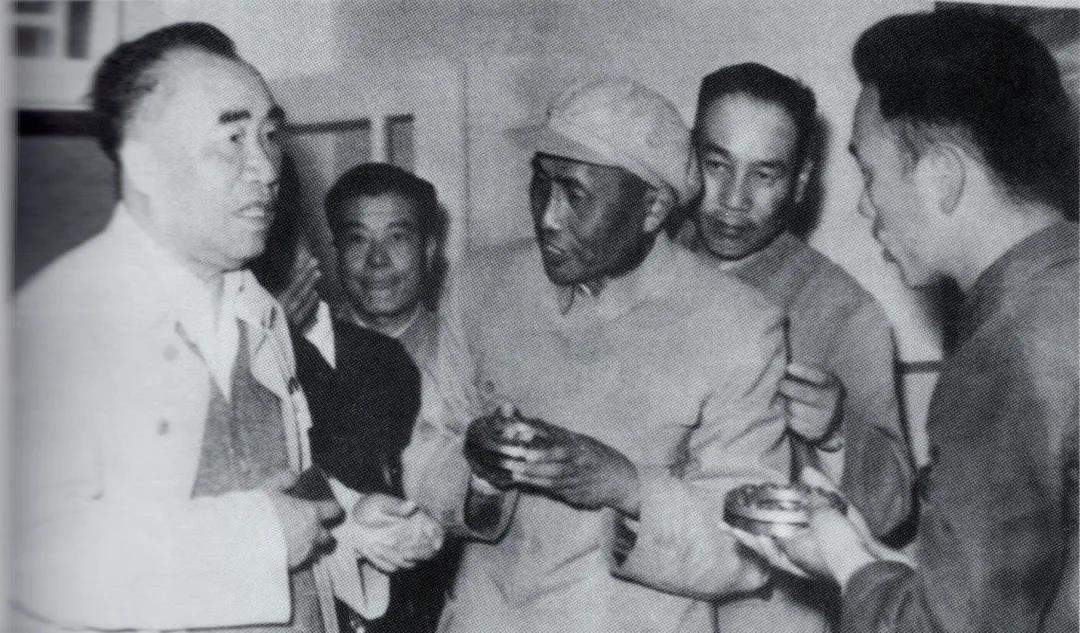

1958年7月,国家副主席朱德参观石油运输公司汽车修理厂举行的产品和技术操作现场会,他握住张复振的手说:

石油师长,我久闻大名了。

你现在搞的汽车修理厂

真是了不得啊!

△朱德查看修理厂自制的轴承配件

1958年,石油工业部部长余秋里查看职工技术革新成果。他亲自总结职工在修旧利废实践中产生的“八字经验”(焊、铆、镶、固、喷、镀、改、代),并推广到全国各石油企业。

1959年,修理厂先后自制柴油车配件119种,修复利用旧配件168种13000多件。

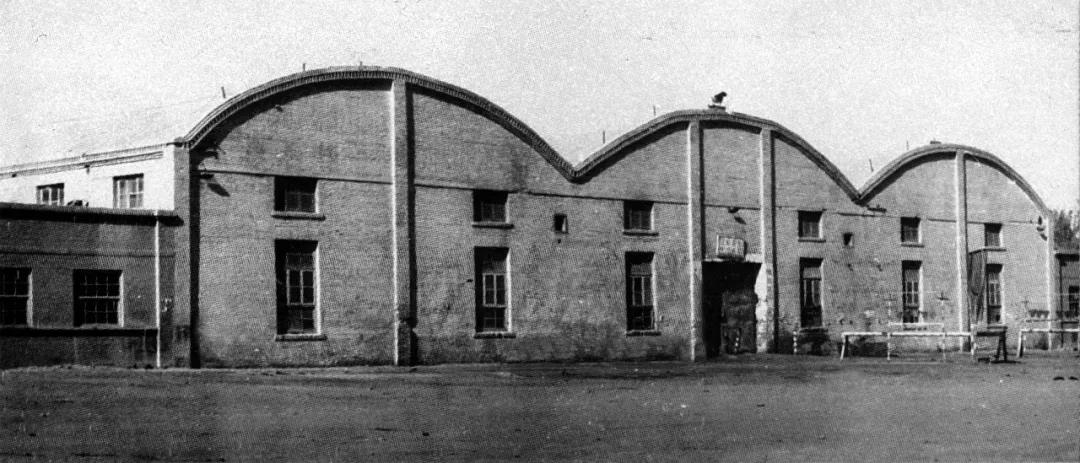

△石油工业部运输公司汽车修理厂旧址

1959年11月,石油运输公司党委授予修理厂车钳工段“三面红旗”。

△车钳工段获“三面红旗”合影

1960年,修理厂自制C615车床及精密度较高的柴油车基础件,进口依法车配件自制能力达70%以上。

△修配厂自制的C620车床。

1961年—1963年,修理厂自制汽车配件100多种9万多件,修复旧废36万件。

△自制汽车配件

由汽车修配向整车制造演进

80 anniversary

1964年以后,修理厂将主要力量转入柴油车配件及整车制造。10月,成功试制“敦煌”牌6.5吨柴油车。

石油工业部部长余秋里得知消息后十分高兴:“运输公司实现了一个大飞跃啊。”

△“敦煌”牌6.5吨柴油车

这辆“敦煌”牌柴油车后来参加胜利石油大会战,在渤海之滨跑了80多万公里才宣告退役。

点击图片可看大图

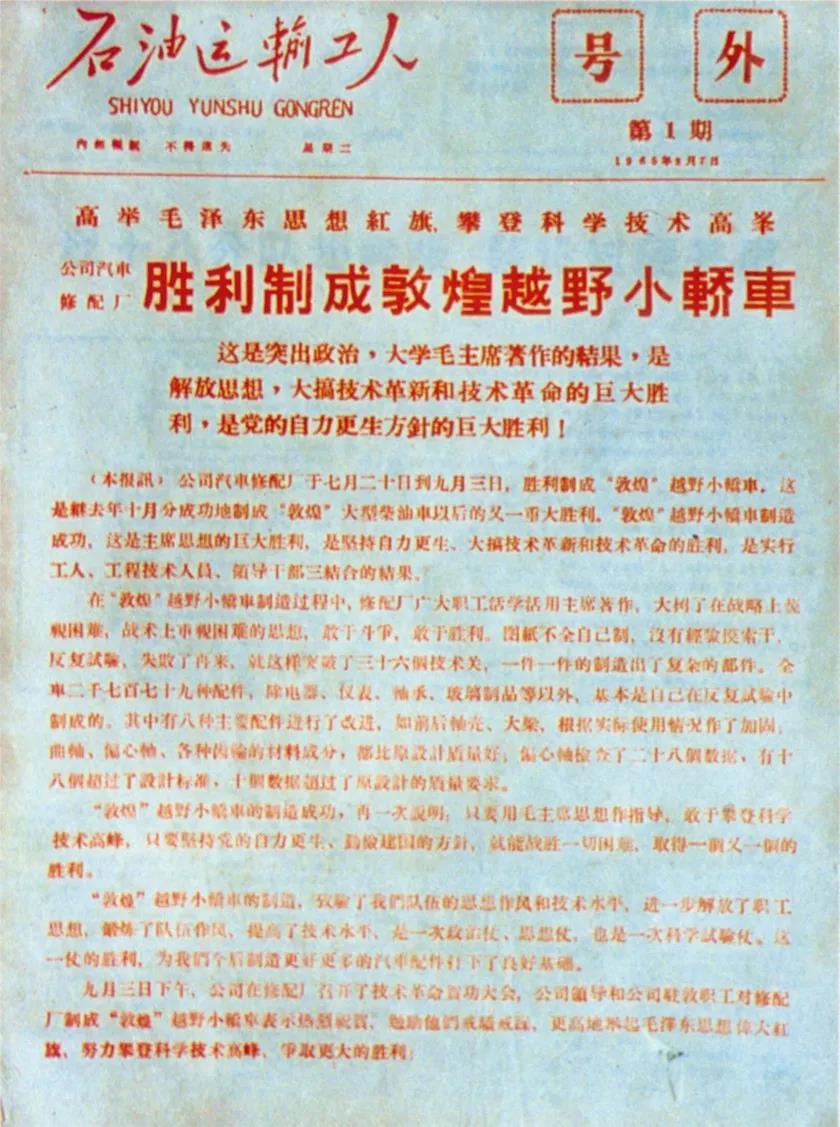

1965年

修理厂成功试制“敦煌”牌越野小轿车。

修理厂自制的“敦煌”牌吉普车。

1965年

1965年

修理厂自制的“敦煌”牌小卧车。

修理厂成功试制“敦煌”牌12吨柴油车。

1966年

修理厂由修理走向制造的征途中,有这样一所学校和一个人,影响深远。这所学校是培黎学校,这个人是学校的校长艾黎。

△培黎学校为工厂培养了一大批管理和技术人才

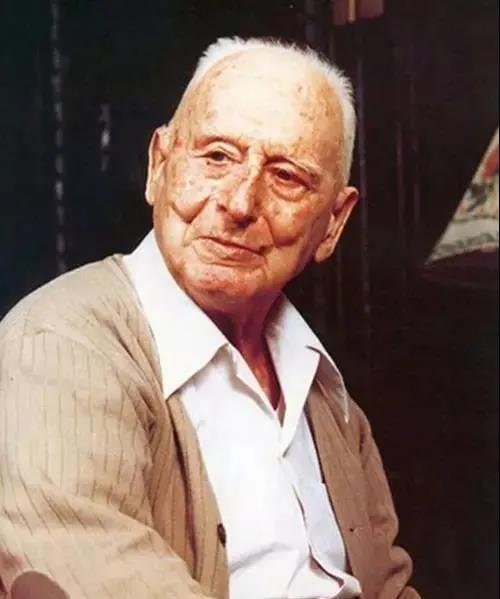

1927年4月21日,艾黎从新西兰经澳大利亚,第一次踏上中国的土地,目睹当时旧中国社会动乱,民不聊生,决心投入劳苦大众要求变革的斗争。

1941年,艾黎在陕西凤县双石铺创办了西北地区第一所培黎学校(“培黎”包含“为中国黎明而培训人才”之意)。学校开始时只有建在山坡上的三间窑洞和十几名学生。

△路易·艾黎(1897.12-1987.12)

由于战争向西推进和严峻的政治形势,双石铺的办学受到干扰。1943年夏天,艾黎到玉门油矿讲学,往返途经山丹时,考察之后他认为那里是办学的“希望之乡”。1944年将学校西迁至此。

△上世纪40年代山丹培黎工艺学校校门

1951年6月

山丹培黎学校由中华全国合作社联合总社接管,后转由燃料工业部西北石油管理局管理。

山丹培黎学校迁至兰州,并更名为培黎石油技工学校。

1953年

1985年

改建为培黎石油学校。

培黎石油学校并入兰州师专。

2003年

2006年

兰州师专升格为兰州城市学院。

在办学实践中,艾黎努力探索发展适合中国国情的半工半读、手脑并用的新型教育,提出“手脑并用,创造分析”的办学宗旨,为中国培养技术人才。

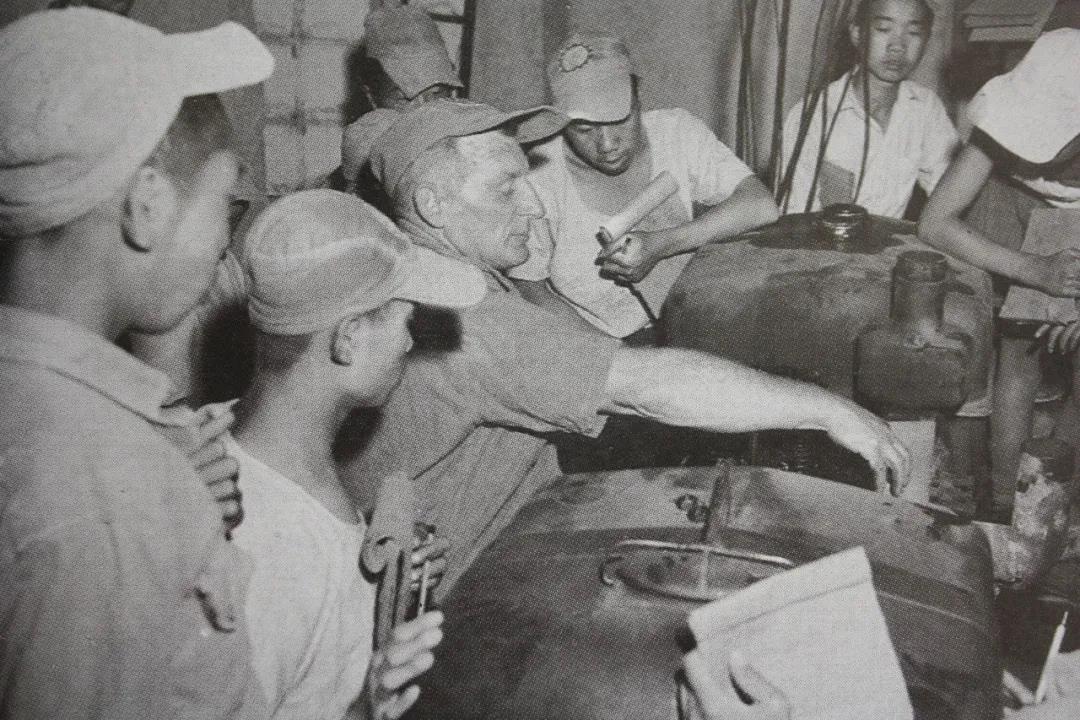

△艾黎为学生讲解内燃机原理

1987年,艾黎与世长辞。他在华60年始终同中国人民同命运、共呼吸,把全部心血和精力毫无保留地献给了中国人民的事业。

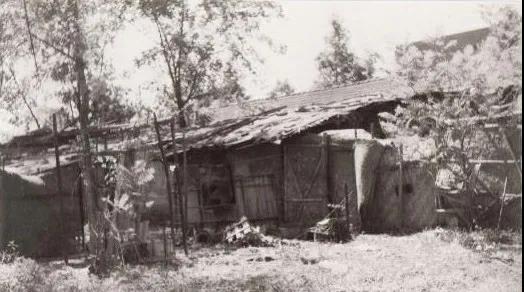

△坐落在山丹培黎学校校园内的培黎故居

邓小平为其墓碑题写“伟大的国际主义战士永垂不朽”。

2009年,艾黎被评为在20世纪上半世纪为中华民族的解放事业和民主进步事业做出过贡献的“十大国际友人”。

2014年11月,习近平总书记访问新西兰期间,在新西兰总理举行的招待会上指出“新西兰友人路易•艾黎先生1927年远赴中国,将毕生献给了中国民族独立和国家建设事业”。

2019年8月20日,习近平总书记到山丹县,考察山丹培黎学校时强调,路易·艾黎先生提出“手脑并用,创造分析”的办学宗旨,对今天我们发展职业教育依然有借鉴意义。

从戈壁滩

一路南下

到荆楚大地

只要国家需要

就义无反顾背起行囊

一次次从无到有

又一次次从有到无

移师江汉

80 anniversary

1965年江汉盆地潜江凹陷实现勘探突破。1969年3月25日,周恩来总理在全国计划工作座谈会上,对组织江汉石油会战做重要指示。6月26日国务院正式批准在江汉地区开展大规模石油会战。

1969年8月1日,江汉石油会战指挥部成立。

△江汉石油会战指挥部旧址

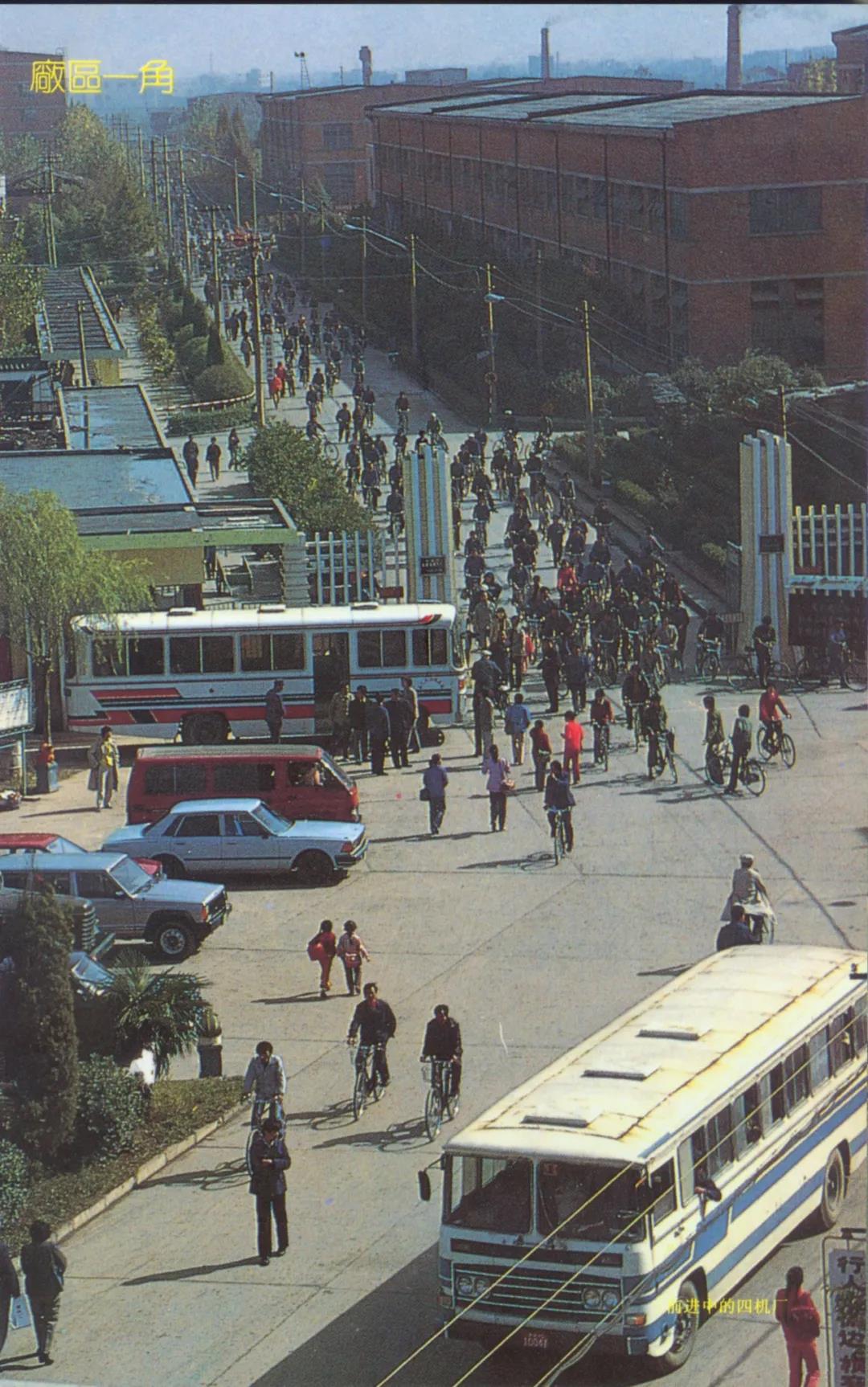

40多个石油单位及复转军人12万大军响应党中央、国务院的号召,从四面八方奔赴江汉平原。

1970年初,汽车修理厂由甘肃敦煌搬迁至湖北荆州参加江汉会战。

搬迁来的211台设备,分别安装在湖北省林业学校、荆州农业机械学校和江陵县党校自盖的2万多平方米的芦席棚里,2697名职工和家属分住在江陵县六个分社的几十个生产队的农民家里。

△上世纪70年代的芦席棚

有200多名职工到远离厂区20公里外的万城农村风餐露宿,开荒种地,解决农业户人口的吃粮问题。

△开荒种地

△职工子弟务农摘棉花

有300多名职工自愿请战,搬砖平地,建造厂房。

△上世纪七十年代四机厂工厂大门

其他职工每天步行往返20多公里,从沙市码头往厂区扛竹子搭屋造房,在自盖的芦席棚里绘制图纸,安装设备、自制机具,进行技术攻关。

△搭建芦苇棚

△露天装配汽车

△芦席棚里组装发动机

△因陋就简造大梁

△驾驶室生产

△“太脱拉”柴油车

△文艺节目送到生产现场

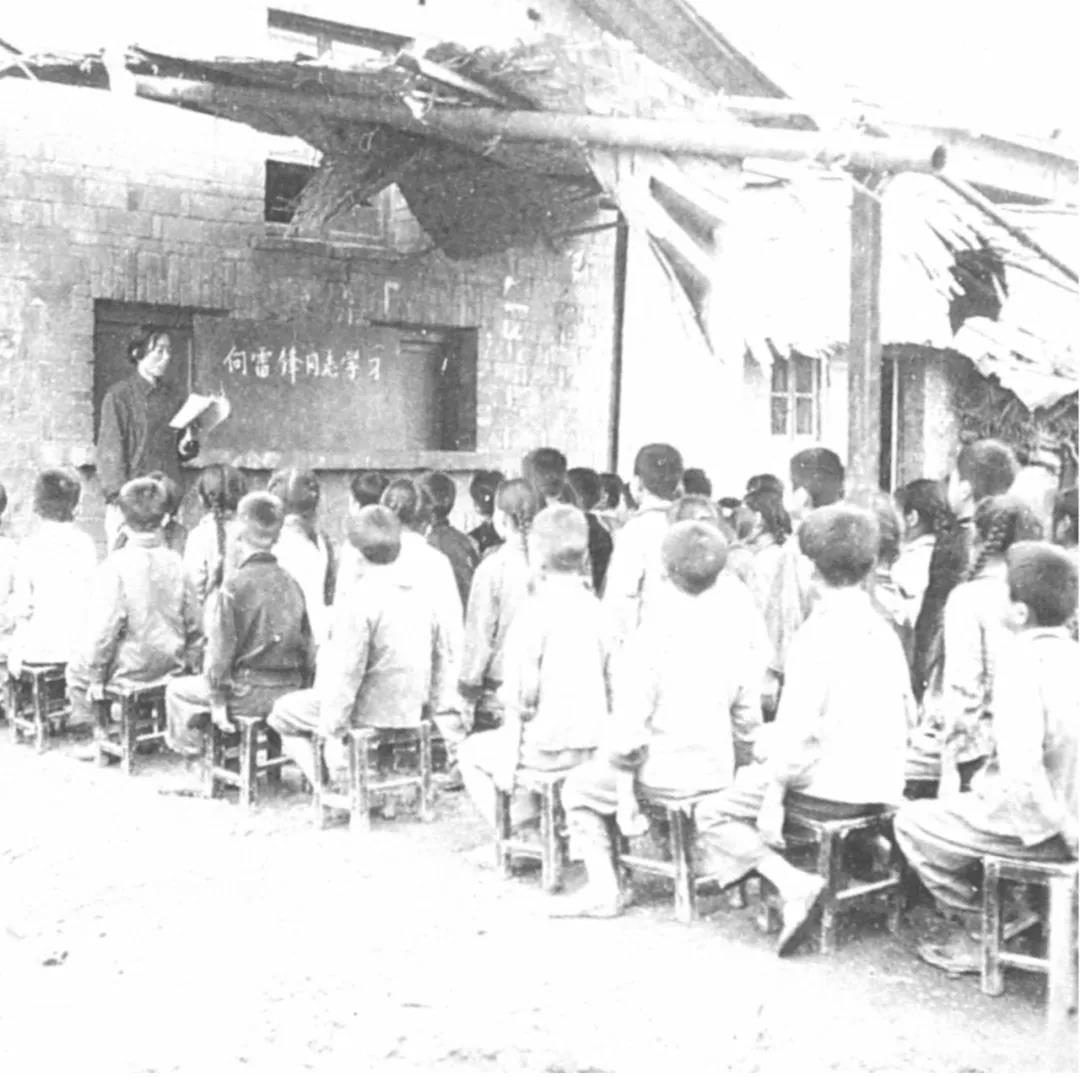

△职工子弟自带矮凳在芦席棚里读书

在这样艰苦的条件下,四机厂仅用半年多时间,造出了“五七”牌12吨载重柴油车。

1970年9月下旬,10辆受邀开赴武汉,参加盛大的国庆集会和游行。五七油田会战指挥部常务副指挥长康世恩,亲临生产现场鼓励、动员,并批准批量生产。

△12吨柴油车赴武汉参加国庆游行

1974年随着石油工业的发展,燃料化学工业部从国外进口了一批柴油车,其维修配件依靠进口,价格高,用汇多,燃化部决定四机厂逐步减少“五七”牌柴油车的生产,转入生产11种车型的进口汽车配件。

1976年,四机厂新建了精密铸造车间和凸轮轴、活塞、弹簧钢板、专用螺丝等作业线,扩充了底盘、壳体附件、齿轮加工、高压泵制造、工具加工等车间。

弹簧钢板作业线

精密铸造作业线

专用螺丝作业线

活塞作业线

凸轮轴作业线

1970年到1981年的11年间,四机厂共制造“五七”牌柴油车366辆,大修“太脱拉”柴油车291辆,生产柴油车配件70余万件,有力保证了油田开发建设的需要。

上世纪八十年代

打破困局,重获新生

成为四机发展主旋律

从汽车、配件

到石油装备

为国献油,初心使然

外引内联,科技当先

战略转移

80 anniversary

80年代初期,国内机厂纷纷上马,进口汽车配件供大于求,国家明令报废老旧“太脱拉”汽车,进口的10吨以上车辆日渐增加, “五七”牌柴油车及汽车配件销路不畅。

△四机厂生产的“五七”牌载重汽车

经过对油田市场的充分调研,审慎决策转产石油专用设备抽油机。

1980年12月,四机厂以接受中机公司向美国加工出口抽油机为起点,成功试制228型抽油机。

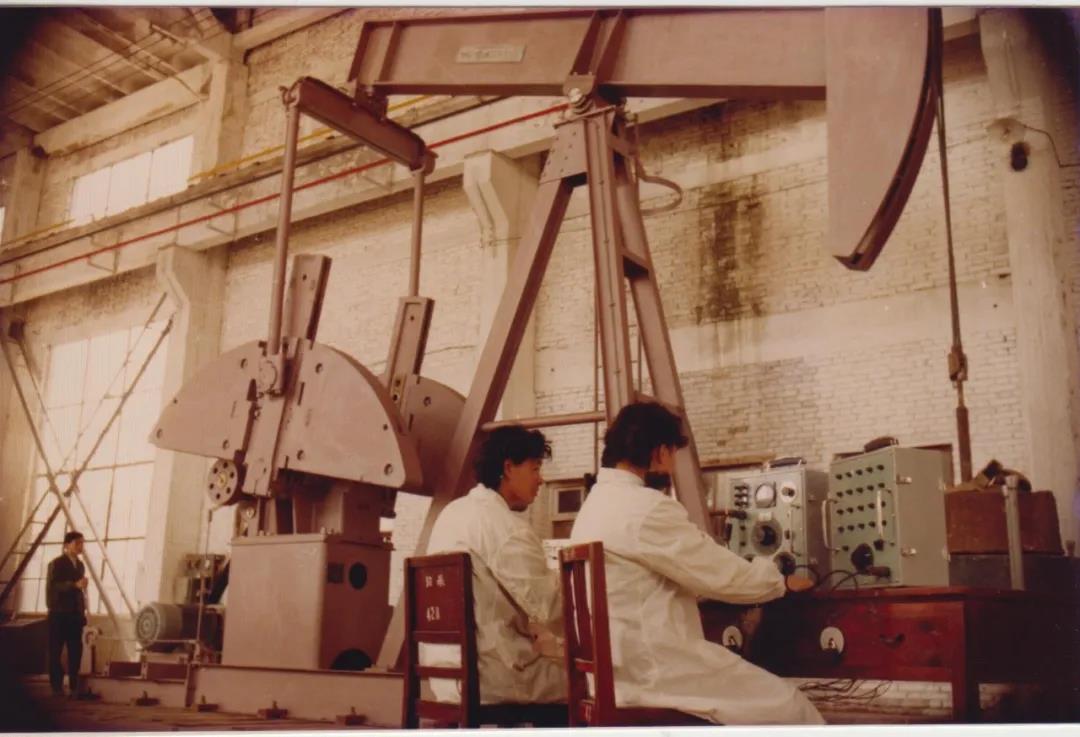

1981年投入批量生产,2月15日,中国机械产品进口公司负责人来厂检查228型抽油机,认为达到出口标准,签订两年产销合同。同年建立抽油机车间。

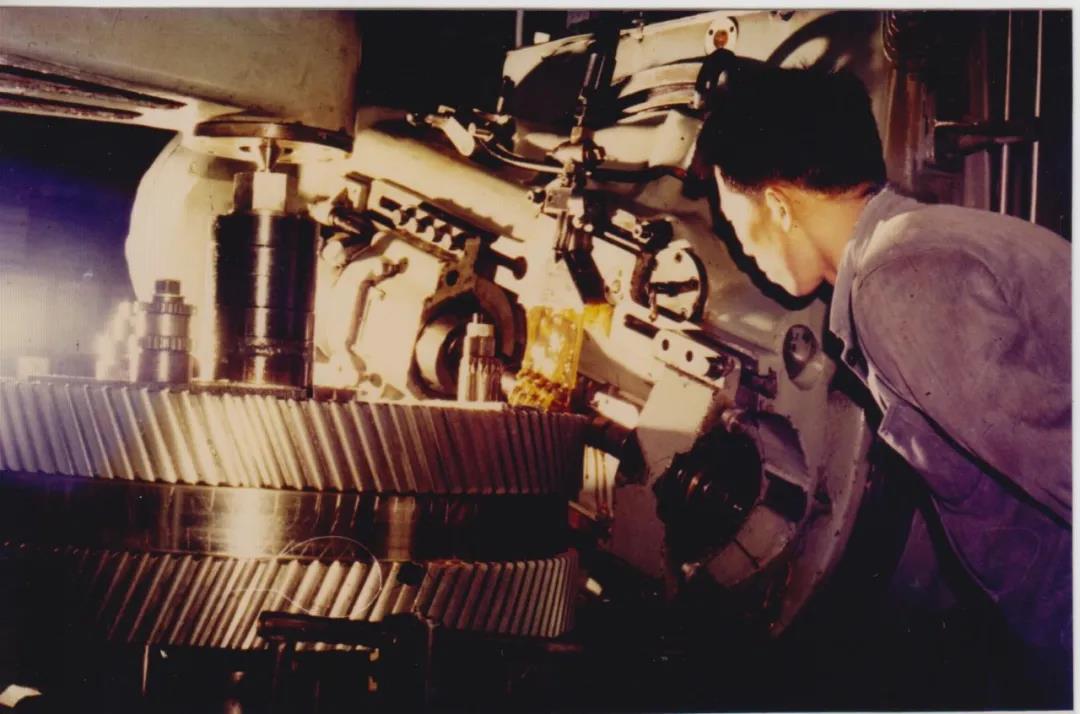

△抽油机加工专机群

△抽油机减速器总装线

△齿轮加工

1982年4月5日,四机厂第一台抽油机参加美国休斯顿展会。经多方鉴定和使用,被批准使用API会标。

△参加美国休斯顿展会

抽油机成为名牌产品之后,国内各油田纷纷订货,供不应求,胜利迈出了转产石油专用设备的第一步。

△年产1000台抽油机

凭借较好的质量,合理的价格,优质的服务,“江陵”牌抽油机先后占领18个油气市场,四机厂成为全国最大的抽油机生产厂家之一。

△抽油机整装待发

1980年到1990年间,累计向国内外油田提供抽油机近万台,其产值占当时企业工业总产值的72%。

技术引进

80 anniversary

鉴于历史的经验,四机厂十分注重后续产品和接替产品,采取“以老养新、交替前进”的战略发展新产品。

1980年到1990年,先后有管子拖车、油水罐车、修井机、水泥车、混砂车等多种新产品问世。

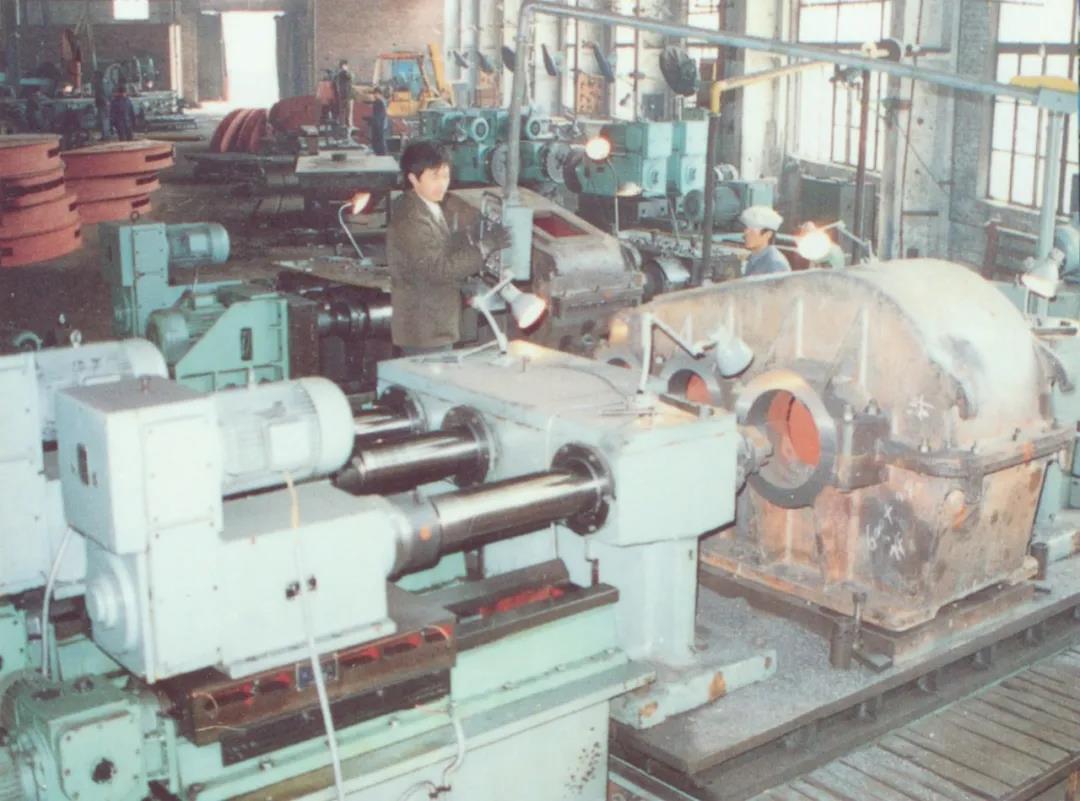

△四机厂20世纪80年代厂区一角

1984年以后,得益于石油工业部技贸结合引进美国先进技术,四机厂进入石油专用设备制造的新阶段。

引进七项技术

1985年2月

美国道威尔公司

双机双泵固井车设计制造技术

美国艾迪柯公司

自走式修井机设计制造技术

1986年3月

1988年8月

美国西方石油国际服务公司

压裂机组设计制造技术

美国库伯公司

OPI压裂泵设计制造技术

1988年8月

1988年8月

美国SPM公司

SPM高压管汇设计制造技术

美国通用汽车海外公司

阿里逊传动箱维修技术

1991年6月

1992年11月

美国FMC公司

FMC高压活动弯头设计制造技术

△1983年,四机厂生产国内首台XJ350修井机

△1985年2月,与美国DS公司签订水泥车技术制造引进技贸协议

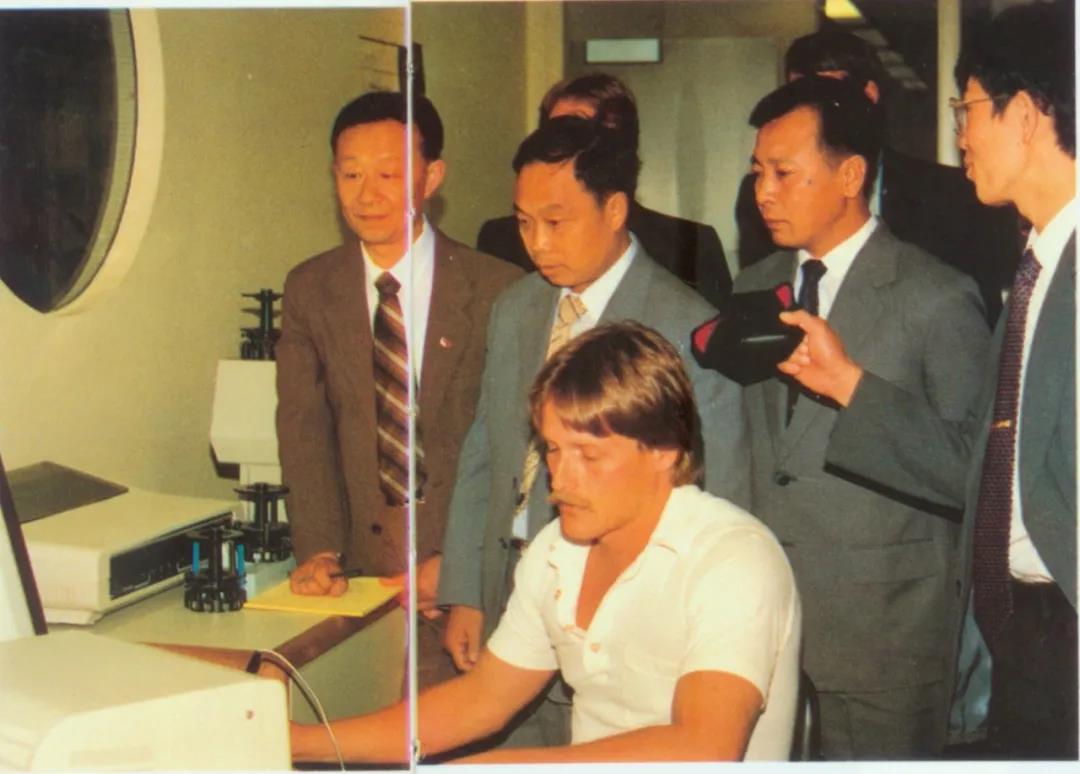

△1988年,赴美国考察压裂车制造技术

△1988年,四机厂成功研制国内首台35Mpa二次混浆固井车

进入90年代后,四机厂在继承和发扬艰苦奋斗、自力更生优良传统的基础上,以科技为先导,外引内联、求实创新、立足国内、放眼世界,进入一个新的时期。

△1991年6月,阿里逊传动箱维修中心成立

△1991年9月,组织召开压裂机组国产化会议

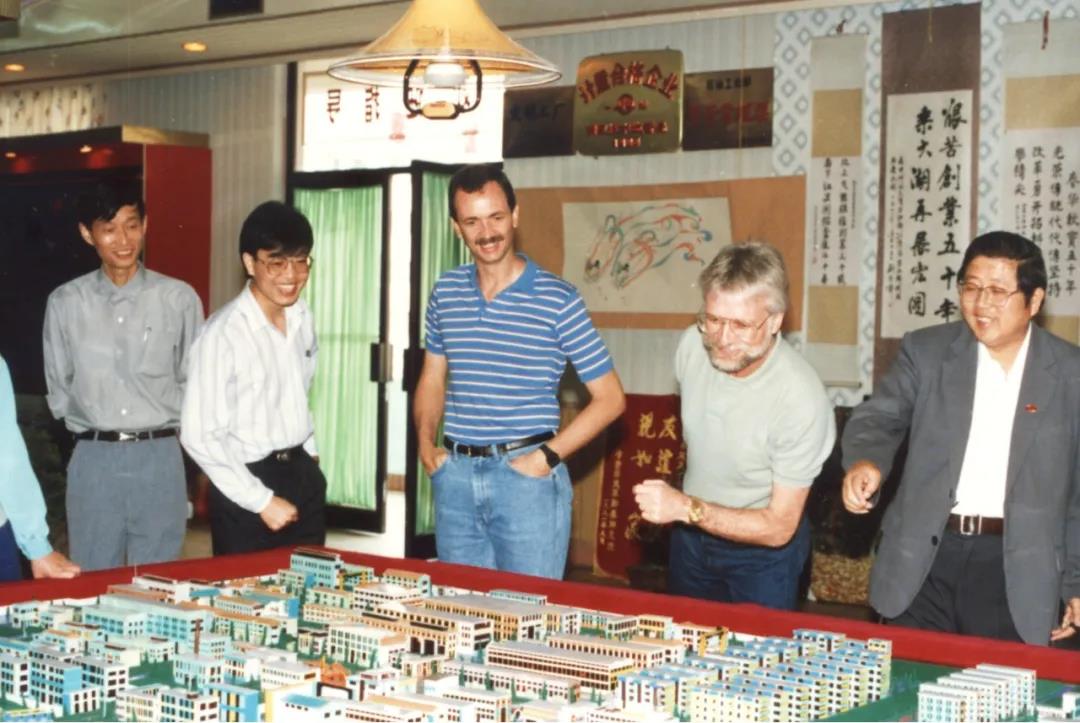

△1992年3月,组建中美合资四机赛瓦公司

△1993年9月,试制成功施工升降机、工程钻机、鳄式破碎机等6项建筑机械产品,实现跨行业发展

△1994年5月,与乌克兰签订一台XJ650修井机供销合同,国内石油装备整机首次出口

△1997年5月,产品首次出口加拿大,第一次将我国大型石油机械设备打入北美市场

△1998年,四机厂成功研制出国内第一台计算机控制自动混浆40Mpa单泵固井车

不忘来时路

启航新征程

- 未完待续 -